14.Sept. 2025 Kreuzerhöhung

Auf den Erhöhten hinschauen

Joh 3,13-17

Jesus sprach zu Nikodemus. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herab gestiegen ist, der Menschensohn.

Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.

Die Auslegung ist auch als Audio zugänglich. Siehe hier >>>

Vordergründig sind die Worte Jesu an Nikodemus gerichtet. Er ist ein jüdischer Würdenträger und er hat Jesus in Jerusalem zu einer nächtlichen Unterredung aufgesucht. Leider hatte der hohe Geistliche von den Grundlagen der Lehre Jesu noch nicht viel verstanden. Jesus musste ihm erklären, dass es unumgänglich sei, wenn man in die Herrschaftsordnung Gottes kommen wolle, eine Geburt durchzumachen. Der enge Geburtskanal bleibe niemandem erspart, wenn er ein erfülltes Leben erlangen wolle. Etliche Jesus-Schüler hatten diese Erfahrung schon hinter sich. Damit war es aber noch nicht abgetan, denn unmittelbar daran schloss sich eine weitere Einsicht an, wenn man Fortschritte machen wolle. Um die geht es im Folgenden: Um die nächsten Stufen der Einsicht: „Jeder, der glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben.“ Wir befinden uns also nicht mehr im Nikodemus-Gespräch, sondern sind schon weiter.

Damit hat sich die Sprechrichtung gedreht. Die Worte zielen auf jene ab, die schon Mitglied der neuen Glaubensgemeinschaft geworden sind und die im Glauben bereits Erfahrung gesammelt haben. Bei der Erwähnung, „jeder, der glaubt“, geht nicht bloß um das Ablegen eines Glaubensbekenntnisses, sondern um das dauerhafte Entgegenbringen des vollen Vertrauens. Drei Mal wird in dem Kapitel des Johannes-Evangeliums derjenige angesprochen, der bereits „an ihn glaubt“. Wer dem Lehrer Jesus bereits seit einiger Zeit Vertrauen entgegenbringt, für den gilt die folgende Zusicherung: „Er hat ewiges Leben“ Er hat ein Leben, in dem nichts mehr schief gehen kann. Selbst der Tod kann ihm nichts mehr anhaben. Das ist unter „ewigem Leben“ gemeint: Nichts mehr kann das Leben beschädigen, wenn jemand dem Christus das ganze Vertrauen schenkt. Das wird der Person versprochen. Sie wird bestärkt, daran festzuhalten. Allein schon der Name des Sohnes Gottes gibt den Halt.

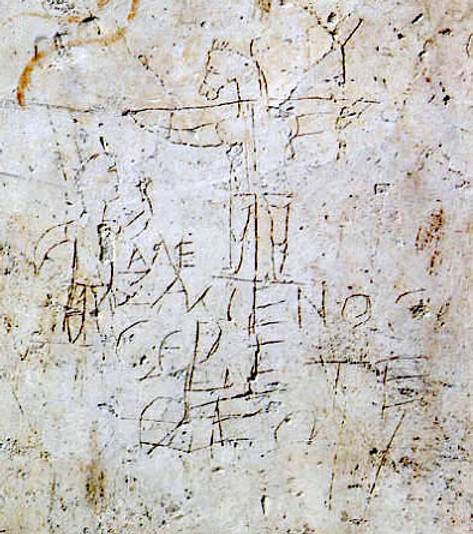

Dieses in die Wand gekratzte Bild haben Archäologen in einem kaiserlichen Haus in Rom gefunden: Dargestellt ist ein Gekreuzigter mit Eselskopf. Davor steht einer mit erhobener Hand, der zu dem Gekreuzigten aufschaut. Der Text dazu lautet: ALEXAMENOS VEREHRT GOTT: Offfensichtlich ist es ein Spottbild unter den Sklaven des Kaiserhauses. Sie machen sich lustig, dass ihr Kollege Alexamenos einen Gekreuzigten verehrt.

Dieses Textstück ist anspruchsvoll und will den Vertrauenden Antworten anbieten, weil sie sich vielleicht doch quälen mit den großen Fragen: Warum gibt es das Leid weiterhin? Warum musste Jesus so leidvoll sterben? Wie konnte es nur so weit kommen? Hätte das Gott nicht verhindern können? Der Textabschnitt will alle aufklären, die ein verzerrtes Gottesbild haben. Sie machen sich Sorgen wegen des Gottes-Gerichts über sie selber: „Wie wird das Gericht über mich ausfallen?“ – Eine große Frage – Das Evangelium bietet keine ausführliche philosophische Abhandlung an, die Antwort fällt eher knapp aus: Die Mission Jesu in der Welt war nicht sie zu richten, sondern sie zu retten.

Warum musste Jesus so grässlich sterben, wenn er doch die Güte selbst war? Das hat die frühen Christen zu tiefst verunsichert. Sie haben sich zu unterschiedlichen Antworten durchgerungen: Eine davon lautete so: „Christus ist für unsere Sünden gestorben.“ Diesen Lösungsansatz hat auch Paulus vertreten und gelehrt. (1 Kor 15,3) „Wegen unserer Vergehen wurde er hingegeben.“ (Röm 4,25) Andere Kreise im frühen Christentum begründeten seinen Tod aus der Heiligen Schrift: „Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen. Und er (=der Auferstandene) legte ihnen dar, ausgehende von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.“ (Lk 24,26f – Emmaus-Erzählung). Nach dieser zweiten Deutung war das Sterben Jesu längst so Festgeschrieben und jeder, der in seiner Gefolgschaft ist, muss mit etwas Ähnlichen rechnen, wenn er den Weg Gottes entschlossen geht. Wieder einen anderen Ansatz liefert das Johannes-Evangelium: Das tragische Ende Jesu war die „Erhöhung des Menschensohnes“ und wer aufblickt zu dem Erhöhten, der wird gerettet. Darin griff das Evangelium auf ein biblisches Bild zurück, das schon über 1000 Jahre alt war: „Mose machte eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben.“ (Num 21,9) Zum Erhöhten aufzublicken bringt Rettung. Wie ist das Bild zu deuten? Das Schlüsselwort ist „hinblicken“, aufblicken. Es ist das Gegenteil von wegschauen. Also nicht flüchten vor dem Leid, sondern länger hinschauen und dabei die Hintergründe in den Blick nehmen. Warum ist es soweit gekommen? Zu welcher Einsicht soll ich durch diese Krankheit, durch dieses „Unglück“ kommen? Durch diese Denkweise wird dem „Schicksalshaften“ seine Macht genommen.

Zur Frage nach dem Gottesbild: Der Gott, wie er manchen Gläubigen von Kindheit auf eingeflößt oder eingetrichtert worden ist, verschaffte ihnen mehr Unruhe als Frieden in ihrem Inneren: Sei es „der Allmächtige“, vor dem sie Respekt haben müssen. Viele haben auch „Angst vor dem Schöpfer“. Sie meinen, er habe sie schonungslos ins Leben gestellt und überwache sie seither mit strengem Auge. Am Schluss des Lebens müssten sie vor ihn als „Richter“ hintreten. Sie befürchten eine strenge Endabrechnung. Diese Vorstellung steckt tief in vielen, die sich als Gläubige bezeichnen. Andere sagen: Es kommen alle „in den Himmel“, weil er ja der „liebe“ Gott ist. Er nimmt auch solche, die viel Böses getan haben und denen das nicht einmal leid tut. So eine Gottes- und Welt-Auffassung ist realitätsfern. Andere hingegen haben diesen Gott hartnäckig aus ihrem Denken verdrängt oder ignorieren ihn. Im Johannes-Evangelium zeichnet Jesus ein wunderbares, neues Gottesbild: Nicht Richter ist er, sondern Retter. Unermüdlich geht er seinen Sorgenkindern nach und bietet mehrmals Gelegenheiten zur „Heimkehr“. Das geht so weit, dass er aus der Menschheit einen Sohn erstehen hat lassen, der von dem Rettungswillen Gottes ganz und gar geprägt war. Mit jeder Faser seines Körpers hat er die Einladung Gottes ausgedrückt: „Werdet zu echten Söhnen und Töchtern, auf die der Vater stolz sein kann! Er tut längst schon das Seine zu eurer guten Entwicklung, tut auch ihr das Eure zu einer guten Beziehung zu ihm“.